2008年7月・8月の我が家の出来事-5

2008年7月・8月の我が家の出来事-5

京都・城崎-2

舞鶴から松江に行くには、どこかでもう一泊しなければいけない。そこで志賀直哉の小説で有名な城崎温泉で宿泊することにした。

大谿(おおたに)川沿いの柳並木が有名な城崎温泉。しかし、「柳並木」というほど柳の木が多くはなかった。それでも、それこそ「柳湯」という名前の「外湯」(共同浴場)にある柳の木のそばを、浴衣を着てそぞろ歩きする人たちの姿は、城崎温泉にきたのだという実感を持てた(左写真)。

さて、一人で宿泊できる旅館はほとんどないことはこれでも知っている(いなや旅館5代目!)が、運良く「城崎荘」という旅館が泊めてくれた。そしてこのこじんまりとした旅館は、賑やかな表通りから一筋入った通りに在って(右写真)静かでのんびり出来るし、夕食も値段の割りに豪華で、一人で晩酌しながら美味しくいただけた。しかしそれにも増して、女将ご自身が駅への送り迎えもしてくれるし、雨が降ると傘まで貸してくれる(駅前の旅館組合の事務所に置いておいてくれればいいとのことだった)というような、とても親切な応対に感心した。

7つもある外湯には、ついたその日の昼に3つ、夜に3つ、そしてその日は休みだった残りのひとつに次の日の朝はいって、制覇した。と、ここまで書いて、4年前に福井の芦原温泉に行ったときに(ちょうど120周年祭だったので)七福神の7種に分けられたいろいろな旅館の温泉風呂にはいらせていただいたことを思い出した(このページ)。同じ「7」ではあるが、やはり高級旅館の湯にもはいれた芦原温泉のときのほうが良かったことは否めない。それでもここ城崎温泉でも湯船の違いを楽しむことができて、その点から言うと「鴻の湯」(左写真)がいい。「庭園風呂」と名付けられた露天風呂(右写真)は、独り占めできたせいもあって、ゆったりとした気分にさせてくれた。この「鴻の湯」は外湯の中で最も古くから開けた湯で、こうのとりが足の傷をいやしたことから発見されたといういわれにもとづいて名づけられたそうである。街の中心から離れたところにあり、下駄をはいて散策も楽しめる。

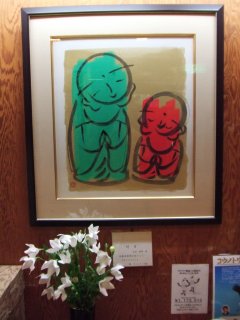

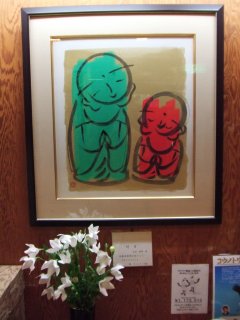

なお、夜行った「さとの湯」(駅のすぐそば)、そして「地蔵湯」には同じ作者の絵であろう、素敵なお地蔵様の絵がかかっていた(写真は「地蔵湯」の絵)。聞いてみると「つばきの旅館」先代の椿野博さんの絵だという。とても心温まる絵なので、これら2つの温泉では「身も心も」温まる。

城崎から松江に行く山陰線のハイライトは、「余部(あまるべ)鉄橋」であろう。鉄橋が近づいてくると、地元の人ではない乗客は、そわそわしてくる。そして汽車が鉄橋にかかると、皆窓から乗り出すようにして下を見る。徹がカメラを前方にまわして見ると、前の窓からも同じように身を乗り出してカメラを前方に向けている乗客がいた(上写真)。下を見るとこんな景色が広がる(下写真)。

2008年7月・8月の我が家の出来事-5

2008年7月・8月の我が家の出来事-5